L’initiative isolationniste de l’UDC (« Pas de Suisse à 10 millions ») a relancé la discussion sur la politique migratoire de la Suisse. Le niveau du débat est toutefois préoccupant. La libre circulation des personnes fait l’objet de critiques, en l’absence de toute discussion sérieuse sur une solution alternative viable. De même, la clause de sauvegarde du paquet Suisse-UE est célébrée comme un grand progrès, sans que personne sache comment elle serait mise en œuvre et ce qu’elle apporte au juste. Beaucoup de personnes parlent encore de contingents, alors que la Suisse a fait de mauvaises expériences en la matière.

L’histoire du système suisse de contingents est celle de plusieurs décennies de tentatives infructueuses et finalement abandonnées de réglementer l’immigration par des plafonds et d’autres exigences. « Les contingents étaient toujours adaptés à la demande du marché du travail et l’immigration n’était pas limitée » (Mario Gattiker, NZZaS, 14 août 2018) . Les conditions de travail et de séjour étaient parfois effrayantes, dans le cas des saisonniers notamment. Dans bien des cas, l’intégration sociale laissait gravement à désirer. Bien des travailleuses et travailleurs se retrouvaient à l’AI, et la productivité a souffert d’un tel régime.

Les systèmes d’admission permettent et imposent toutefois de gérer la « qualité » de la migration – notamment les conditions de travail, les droits de séjour et de sécurité sociale, ainsi que les qualifications. Or comparaison à l’appui, la libre circulation des personnes combinée à une protection efficace des salaires fait mieux sur ce plan que les systèmes de contingents ou à points.

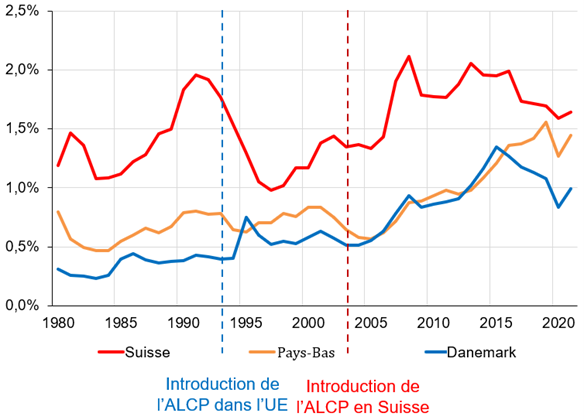

Le niveau d’immigration découle de la situation économique, ainsi que de l’internationalisation de l’économie et de l’utilisation d’Internet lors des recherches d’emploi. Jusqu’en 2000, il fallait acheter la presse locale pour connaître les postes à repourvoir. Par la suite, le marché de l’emploi a misé sur Internet, et les postes vacants sont devenus visibles dans le monde entier. L’UE a introduit dès 1993 la libre circulation des personnes, et la Suisse ne l’a fait qu’en 2002/4. Il n’empêche qu’au cours des 20 dernières années, les Pays-Bas et le Danemark ont connu une plus forte immigration que la Suisse.