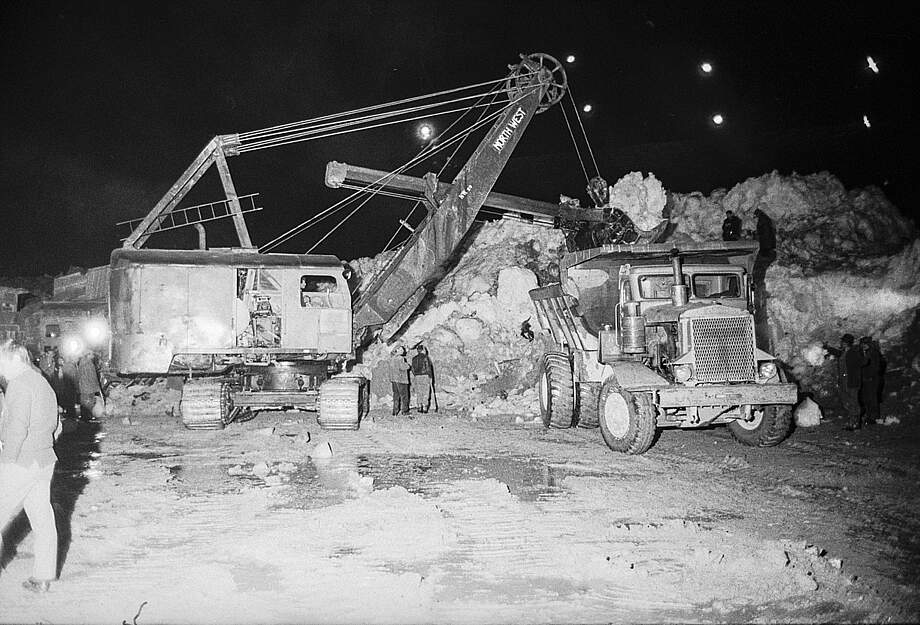

Il y a soixante ans, le 30 août 1965, le glacier de l’Allalin surplombant le chantier de construction du barrage de Mattmark, dans la vallée de Saas, s’effondrait sur les ateliers, bureaux, cantines et dortoirs des ouvriers, tuant 88 personnes. Crainte, voire même annoncée selon la recherche historique, cette catastrophe a été qualifiée d’imprévisible par les autorités politiques, judiciaires et même religieuses puisque Dieu a été appelé à la rescousse. L’imprévisibilité permettait d’évacuer toute responsabilité. Une page noire de l’histoire suisse.

Soixante ans après le drame le plus grave sur un lieu de travail, il faut se demander si le Valais et la Suisse en ont tiré les leçons. Dans trois domaines en tous cas, la catastrophe a laissé des traces positives et durables : la prévention des catastrophes naturelles, la prévention des accidents de travail et la politique migratoire.

Pour prendre la mesure des progrès de la prévention des catastrophes, il suffit de comparer Mattmark 1965 : 88 morts, dont la majorité des ouvriers saisonniers italiens, aucun système d’alarme, comportement déplorable de la direction des travaux et des autorités, et Blatten 2025 : 1 mort, système d’alarme et d’intervention exemplaires, sans besoin de recours ni à la Justice, ni à Dieu.

Sur la prévention des accidents et la politique migratoire, un rôle éminent a été joué par le syndicaliste et politicien tessinois Ezio Canonica. En 1965, il était secrétaire central de la Fédération des ouvriers du bâtiment (FOBB). Les ouvriers italiens du chantier et les familles des victimes disaient qu’il était « le seul Suisse à les avoir défendus ». Suite à son remarquable engagement, il est devenu en peu de temps une figure nationale de premier plan, comme président de son syndicat (1968), comme principal adversaire de James Schwarzenbach lors de la votation sur son initiative xénophobe (1970), comme Conseiller national (1971) et président de l’USS (1973), et enfin comme candidat au Conseil fédéral. C’est grâce à son interpellation parlementaire au Conseil fédéral de 1972, entre les procès de 1re et 2e instance, et à une pression syndicale constante, que les systèmes de contrôle et de prévention des accidents sur les chantiers, et plus généralement sur les lieux de travail, ont fait de rapides et importants progrès, à tel point qu’aujourd’hui la Suva est citée comme un exemple d’assurance-accidents en Europe.

Il a été plus difficile pour Ezio Canonica et ses successeurs d’amener les syndicats et la Suisse à se départir de la fermeture, à relent xénophobe, de la politique migratoire de l’après-guerre. Le Tessinois a été le premier dirigeant de poids qui, dès le début des années 1960, s’est rendu compte que les trois prémisses de cette politique étaient fausses.

Premièrement, l’immigration n’était pas un phénomène transitoire. Même une politique discriminatoire à l’instar du statut de saisonnier ne changerait rien au fait que les immigrés étaient là pour rester. Donc, s’il s’agissait déjà d’un phénomène structurel durable, il valait mieux ouvrir les syndicats aux immigrés et les intégrer socialement. La solidarité, telle qu’elle s’était manifestée à Mattmark, allait donner une nouvelle force au syndicalisme.

Deuxièmement, les immigrés n’étaient pas des concurrents des autochtones sur le marché du travail mais au contraire, ils rendaient souvent possible l’avancement de la carrière professionnelle des travailleurs suisses et la progression plus rapide de leur salaire. S’il existait des coupables pour les cas fréquents de dumping salarial, ce n’était pas les immigrés mais leurs employeurs. Il était plus judicieux de promouvoir l’unité entre travailleurs immigrés et suisses pour imposer ensemble la parité des salaires et des droits.

Troisièmement, au temps de la Guerre froide, Ezio Canonica s’est opposé à l’idée que les immigrés représentaient une menace sociale et politique, même si de nombreux Italiens et Espagnols votaient dans leur pays pour les partis communistes ou sympathisaient avec eux. Au contraire, le Tessinois voyait leur marginalisation comme la vraie source à terme d’instabilité. Canonica a tiré toutes les conséquences de cette analyse pour son propre syndicat, pour l’USS et pour son engagement politique. C’est une des raisons pour lesquelles 29 des 88 victimes étaient affiliés au syndicat du bâtiment. Il était hors de question de ne pas défendre leurs intérêts avec toute la détermination nécessaire, indépendamment de leur nationalité.

La catastrophe de Mattmark – comme cinq ans plus tard le vote de l’initiative Schwarzenbach – a représenté une première secousse qui a permis de repenser notre rapport à l’immigration. Mattmark 1965 est ainsi aux débuts d’un tournant vers l’ouverture de la politique syndicale qui a mis 20 ans à se réaliser. La Suisse officielle, quant à elle, a mis quinze ans de plus pour s’ouvrir aux Européens. La véritable percée a eu lieu entre 2002 et 2004, avec la fin du système des contingents et l’abolition du statut de saisonnier, suite aux Accords bilatéraux I, dont celui sur la libre circulation des personnes et les mesures de protection des salaires.

Cet héritage de Mattmark doit être préservé. Il faudra donc s’opposer à la nouvelle initiative anti-étrangers de l’UDC et s’engager pour que le Parlement et le peuple disent Oui au « paquet de stabilisation » des Bilatérales III et aux mesures internes de protection des salaires, telles qu’elles sont proposées par le Conseil fédéral.

Cet article a été publié le 30 août 2025 en français dans Le Temps.